Der gemeinnützige und ehrenamtliche Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – setzt sich bekanntlich sehr intensiv für den Schutz, Erhalt und naturnahe Entwicklung von Fließgewässern und deren Auenlandschaften sowie angrenzender Natur- und Kulturlandschaften ein. Dies geschieht in Form von Stellungnahmen, Vorschlägen, Exkursionen sowie Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.

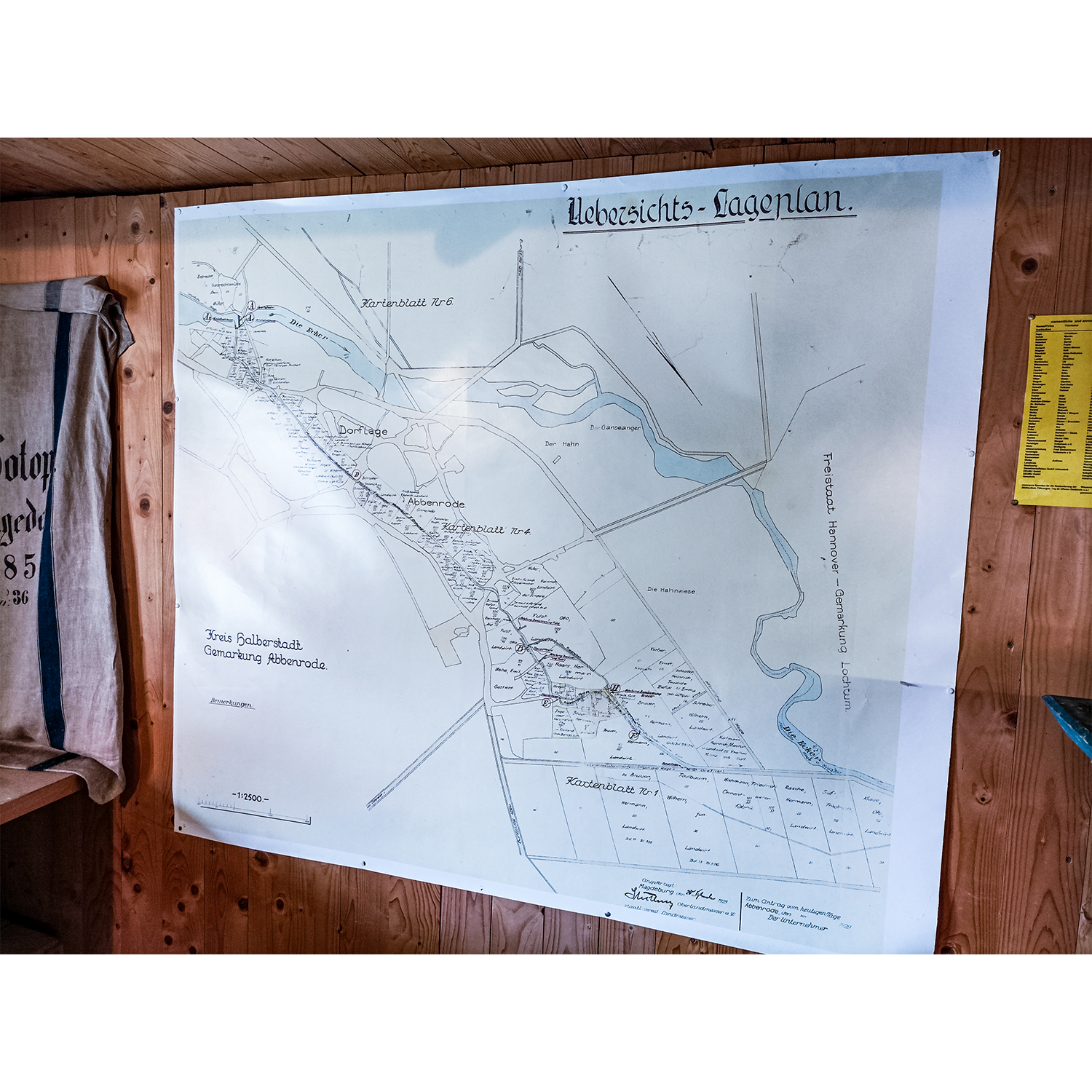

Im Rahmen dieser räumlich, fachlich-inhaltlich und organisatorisch umfassenden ehrenamtlichen Tätigkeit möchte sich der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – ebenfalls für den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung des 25,60 km langen Nebenflusses der Oker Ecker einsetzen, welcher ein Einzugsgebiet im Umfang von 77,75 km² aufweist und auf der Grenze der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt im Nationalpark Harz am Ostrand des Brockenfelds entspringt.

Im weiteren Verlauf bildet die Ecker auf langer Strecke die Grenze zwischen den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt bzw. zwischen den Landkreisen Goslar und Harz. In der jüngeren Geschichte war das Gebiet zwischen den Jahren 1945 bis 1990 von der Grenze zwischen der Britischen und Sowjetischen Besatzungszone bzw. zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik gekennzeichnet.

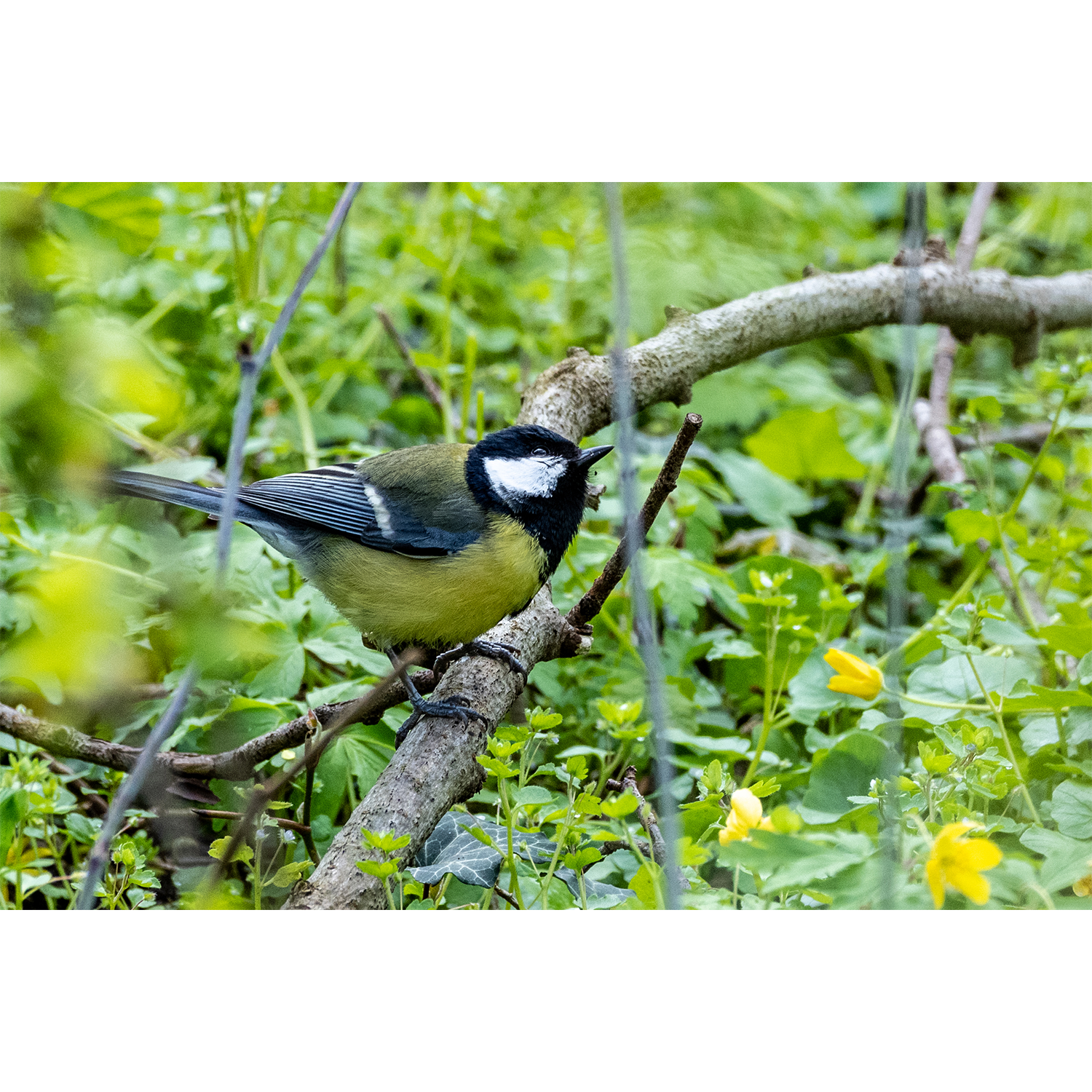

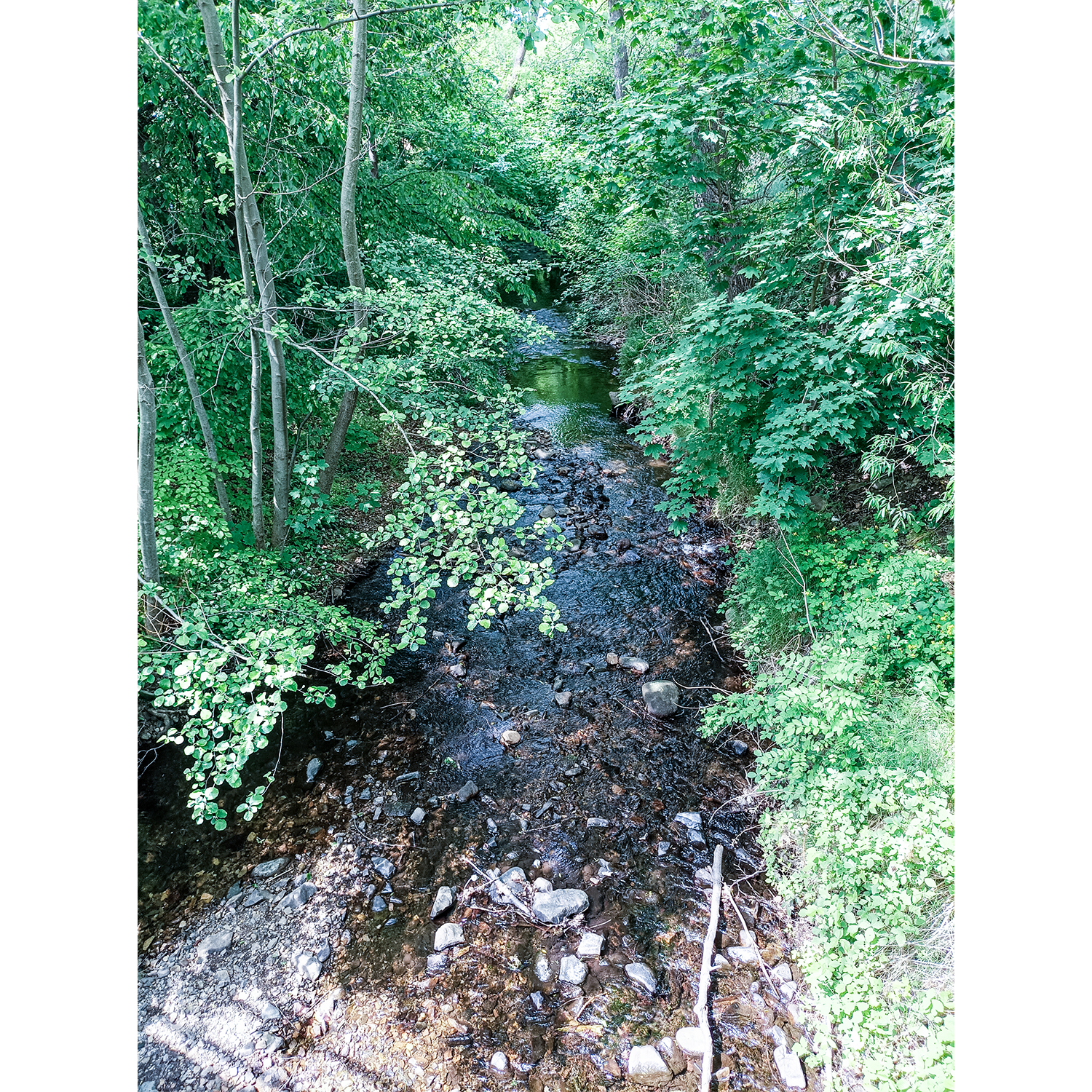

Ausgedehnte Auen, weitgehend naturnahere Strukturen prägen zum Beispiel den Abschnitt zwischen Bad Harzburg und dem Ortsteil Abbenrode der Gemeinde Nordharz. Besonders die gemeinsame Aue mit dem Nebenfluss Blaubach sowie der vorgelagerte Bereich der Ecker zeugen von umfassender Schutzwürdigkeit, welcher sich insbesondere durch Einbezug in verschiedene Schutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt zeigt. In der „ANLAGE NR. 3.58 GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “ECKER- UND OKERTAL“(EU-CODE: DE 4029-301, LANDESCODE: FFH0044)“, welche im § 1 Absatz 2 „eine Gesamtgröße von ca. 267 ha“ aufweist, ist unter § 1 Absatz 4 folgendes vermerkt, Zitat:

„Das Gebiet grenzt an das Europäische Vogelschutzgebiet „Vogelschutzgebiet Hochharz“ (SPA0018) sowie an das FFH-Gebiet „Hochharz“ (FFH0160), umfasst das Naturschutzgebiet „Okertal“ (NSG0171) und überschneidet sich mit dem Naturpark „Harz/Sachsen-Anhalt“ (NUP0004LSA), dem Nationalpark „Harz (Sachsen-Anhalt)“ (NP0001LSA) sowie dem Landschaftsschutzgebiet „Harz und nördliches Harzvorland“ (LSG0032WR).“, Zitat Ende

Die Ecker hat mit dem Beginn der Flößerei im Jahr 1580 und der damit verbundenen fortgesetzten Ausräumung im Oberlauf im Jahr 1585 sowie verschiedener noch existenter Querbauwerke einiges an Naturnähe verloren. Die Flößerei endete im Jahr 1838 mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke Braunschweig-Bad Harzburg.

Ebenfalls zählt durchaus die im Jahr 1943 in Betrieb genommene ca. 68,0 ha große Eckertalsperre dazu.

Ferner weist das Wasserkörperdatenblatt, Stand Dezember 2016, einen schlechten chemischen Gesamtzustand (3) auf Grund des Vorhandenseins von Quecksilber und Cadmium sowie eine ökologische Gewässergüte zwischen gut (2) und mäßig (3) aus.

In der „Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen“ ist folgendes vermerkt, Zitat:

„Die Ecker im Harzvorland hat ein gutes Entwicklungspotential hin zum guten ökologischen Zustand (unabhängig vom chemischen Zustand), hat sie doch schon den guten Zustand für das Phytobenthos und den mäßigen Zustand für Makrozoobenthos und Fische erreicht. Als Hauptdefizite sind die z.T. immer noch fehlende Durchgängigkeit durch Querbauwerke und die zu Trockenzeiten sehr geringe Wasserführung zu nennen, die durch diverse Abschläge (Stimmecke, Eckergraben u.a.) und den Rückhalt der Talsperre verursacht werden. Die geringe Wasserführung hat wahrscheinlich den auch fürs Makrozoobenthos entscheidenden negativen Einfluss auf die Strukturgüte – durch Sedimentation von Feinsedimenten, infolgedessen Kolmation der Kiessubstrate – und die Wasserqualität (durch verringerte Strömungsgeschwindigkeiten und stärkere Erwärmung des Wassers im Sommer). Es erscheint daher vordringlich, eine ökologisch begründete Mindestwasserführung in der Ecker zu regeln. Parallel dazu sollte ein Niedrigwasserprofil durch das Einbringen von Strömungslenkern und Belassen von Kiesbänken und Totholzstrukturen gefördert und gestaltet werden.

Nachdem in Wiedelah die Sohlrampe am Abschlag zum Eckergraben und weitere Abstürze durchgängig gestaltet wurden und werden, sollten auch die verbleibenden Abstürze umgebaut werden. Die bereits bestehenden Sohlgleiten sollten auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Teilweise, z.B. in Abbenrode scheint es keine Niedrigwasserrinnen in den Gleiten zu geben. Wahrscheinlich würde sich der gute ökologische Zustand bald einstellen, wenn die Durchgängigkeit an den Querbauwerken und eine ökologische Mindestwasserführung gewährleistet würde.“, Zitat Ende

Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – leiten sich daraus eine ständige wissenschaftliche Betreuung ab, um eine aktuelle Schutz- und Entwicklungskonzeption zu erstellen, welche die Schutzwürdigkeit, die Entwicklungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten, die bestehenden naturfernen Einflüsse – wie zum Beispiel Querbauwerke -, die Verbesserung der Wasserqualität, die Bedeutung als Biotop- und Grünverbund entlang des Fluss- und Auensystems, in den Harz und in das Harzvorland hinein, die Einflüsse und Bedrohungen durch verstärkte Niederschlagsarmut und Sommerhitzen sowie durch Naherholung und Tourismus, Verkehrs- und Bausituation, Industrie und Bergbau, Forst- und Landwirtschaft betrachten und dazu Wertungen und Vorschläge zum Schutz, zum Erhalt und zur Entwicklung der Ecker, ihrer Aue, ihrer Nebengewässer und angrenzender Natur- und Landschaftsräume enthalten sollte.

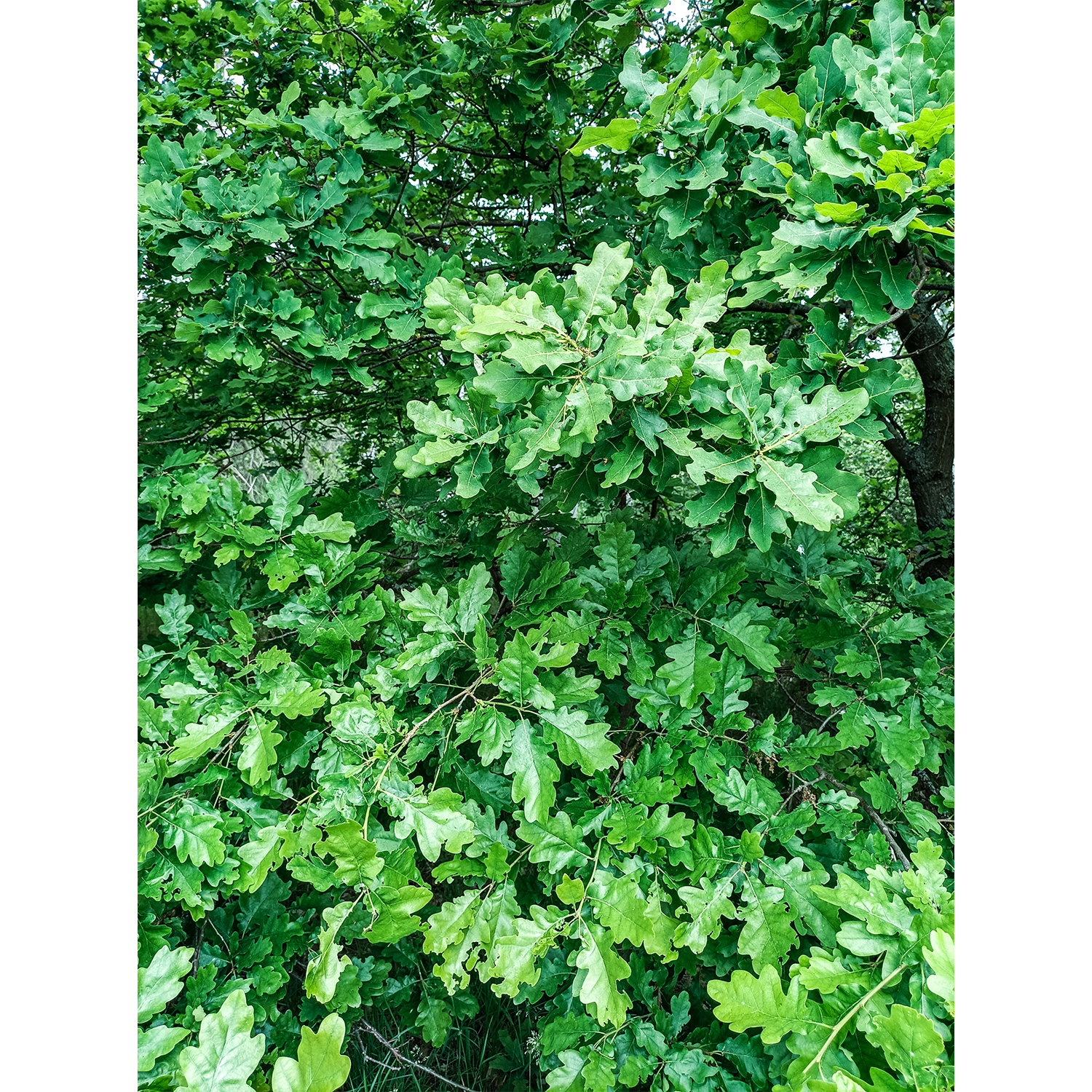

Der Zustand des streckenweise mit Fichten monokulturell geprägten Harzes, welcher insbesondere in Folge der von besonders starken Niederschlagsarmut und Sommerhitze geprägten Jahre 2018 bis 2022 bietet nunmehr die Chance einer sukzessiven, standortgerechten Neuentwicklung. Die naturnaheren Laubmischwälder, zum Beispiel zwischen den Städten Bad Harzburg und Ilsenburg sowie der Gemeinde Nordharz u.a. bestehend aus Rotbuche, Traubeneiche, Bergahorn und Weißbuche, zeigen mit ihrer umfassenden Naturverjüngung Ziele auf, welche es anzustreben gilt.

Diese länderübergreifenden Betrachtungen gilt es nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – AHA – in eine wissenschaftlich fundierte Schutz- und Entwicklungskonzeption Ecker mit einzuarbeiten, da die gegenseitigen Einflüsse und Verbindungen nicht unbeachtet bleiben dürfen.

Darüber hinaus ist eine zügige wissenschaftlich fundierte Neuausrichtung der Landes-, Regional- und Kommunalplanungen dringend erforderlich, um den Erfordernissen des Schutzes und Erhaltes von Umwelt, Landschaft und Natur sowie des voranschreitenden Klimawandels Rechnung tragen zu können. Bei Nichtbeachtung der Entwicklungen und Notwendigkeit der massiven Änderungen der Planungen kann es zu verstärkten negativen Folgen für Mensch, Natur, Umwelt, Landschaft und Klima kommen. Die langjährige Trockenheit ist neben der Zunahme von Stürmen und möglicher Entwicklung hin zu kurzzeitigen monsunartigen Regenfällen, als deutliches Zeichen der Veränderungen zu werten.

Dazu bedarf es ebenfalls einer massiven Mitwirkung der interessierten und betroffenen Bevölkerung, um nachhaltige politische und gesellschaftliche Entscheidungs- und Rahmenbedingungen zu schaffen.

Der AHA bekräftigte sein Interesse, im Rahmen seiner ehrenamtlichen und gemeinnützigen Möglichkeiten, sich verstärkt für den Schutz, Erhalt und Entwicklung des gesamten Flussgebietes der Ecker von Quelle bis zur Mündung einzusetzen.

In dem Zusammenhang sieht sich der AHA auch als Plattform für Menschen, welche sich dem Schutz, Erhalt und der Entwicklung von Umwelt, Natur und Landschaft einsetzen möchten.

Daher kann sich der AHA die Bildung einer länderübergreifenden Regionalgruppe Ecker vorstellen. In dieser ehrenamtlichen AHA-Gruppe können sich ehrenamtliche Interessenten unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf einbringen. Wer Interesse hat, wende sich bitte an folgende Kontaktmöglichkeit:

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder

zu Halle (Saale) e.V. – AHA

Große Klausstraße 11

06108 Halle (Saale)

Tel.: 0345 – 200 27 46

E-Mail AHA: aha_halle@yahoo.de

Andreas Liste

Vorsitzender

Halle (Saale), den 30.05.2023

Fotos: Andreas Liste