Mit großem Interesse und zugleich mit ebenso fortgesetzter großer Sorge hat der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) Medienmeldungen aufgenommen, dass der Gewässer- und Deichverband Oderbruch sich Gedanken macht, wie er den Biber eindämmen kann. Das reiht sich in das generelle Vorgehen der rot-roten Landesregierung in Land Brandenburg ein, welche am 01.05.2015 eine neue Biberschutzverordnung erlassen hatte. Mit dieser Verordnung, welche in Ausnahmefällen den Abschuss von Bibern zulässt, hat das Land Brandenburg einer inakzeptablen Lockerung des Schutzes des Bibers vorgenommen. Wieder einmal muss der Schutz von Deichen und der jahrhundertalte Aufschrei der Landwirte dafür herhalten, um dem Biber erneut an das Fell gehen zu können. Ferner besteht die Gefahr sich den weniger strengeren Schutzmaßnahmen für den Biber im EU-Nachbarland Polen anzupassen.

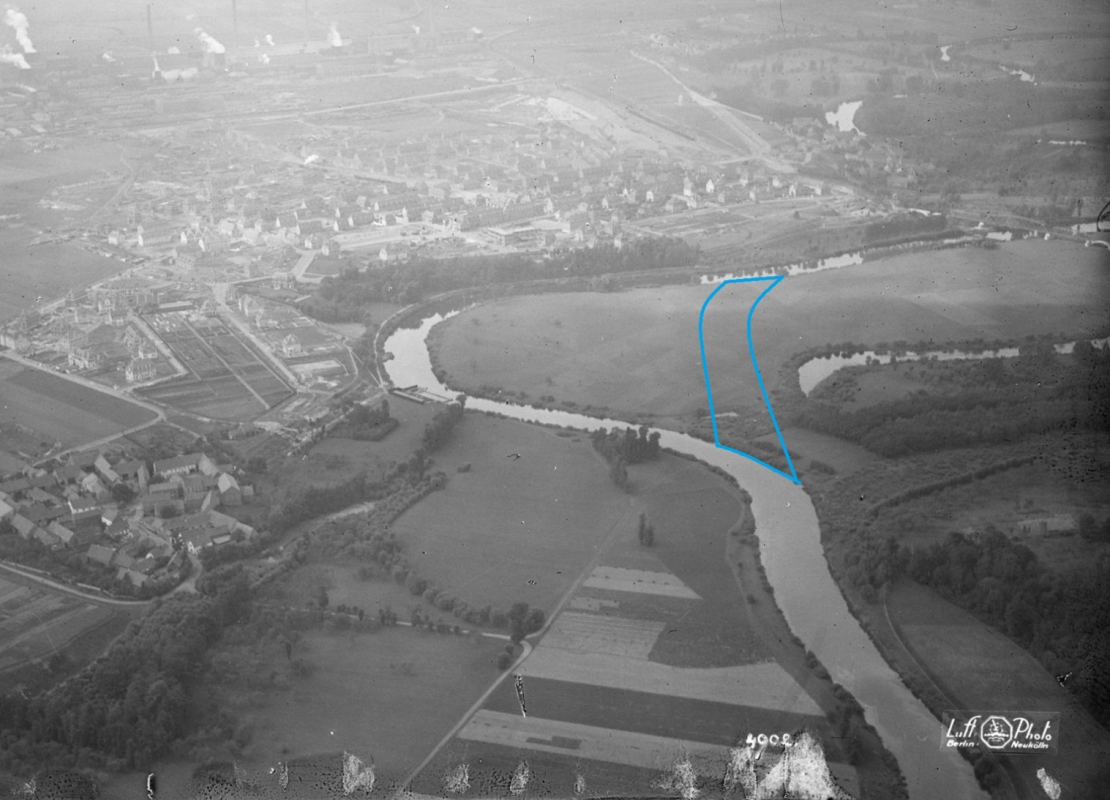

Dabei haben die Verantwortlichen vergessen, dass die heute 855 km lange Oder mit einer Gesamtfläche der internationalen Flussgebietseinheit im Umfang von 122.512 km², in den Jahren von 1747 bis 1753 durch massive Ausbaumaßnahmen eine Verkürzung um 190 km erfahren musste. Dabei schnitt man Mäander ab, begradigte das Flussufer und verlegte im Oderbruch den Fluss von Westen nach Osten. Ferner erfolgten massive Eindeichungen und Trockenlegungen von einstigen Sumpflandschaften, um Ansiedlungen und Landwirtschaft zu ermöglichen. Die Zersiedlung des Oderraumes fand selbst nach den jüngsten Hochwassern in den Jahren 1997 und 2010 kein Ende. Somit zerstörte der Mensch einstige vielfältige Fluss- und Auenlandschaft, drang immer weiter in Lebens- und Rückzugsräume von Tieren und Pflanzen vor sowie reduzierte zudem Überflutungsraum.

Darüber hinaus hat sich offenbar eine politische Mehrheit in Brandenburg noch immer nicht gründlich genug mit dem Thema Biber, dessen Schutz und der Gründe der dringend notwendigen Beibehaltung des Schutzes beschäftigt.

Bereits seit dem frühesten Mittelalter verfolgte der Mensch den Biber. Zum einen diente das Fleisch, des irrtümlicherweise zum Fisch erklärten Säugetiers, sowie das Fell als Grund der massiven Bejagung. Das führte dazu, dass der Biber bereits im 12. Jahrhundert in England und im 16. Jahrhundert in Italien vollständig sowie zum Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland nahezu ausgerottet war. Nur eine Restpopulation Elbebiber hatte zum Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland überlebt. Zurzeit leben in der Bundesrepublik Deutschland etwa 6.000 Tiere, welche sich auf Grund massiver Schutzmaßnahmen selbstständig wieder ausbreiten konnten bzw. durch Umsiedlungen einst verlorengegangene Räume erneut bevölkern. Im Land Brandenburg kommen schätzungsweise bis 1.800 Tiere vor.

Die Lebensweise des Bibers, wozu der markante Biberdamm für seine Biberburgen gehört, hat eine sehr wichtige ökologische und hydrologische Bedeutung in den Fluss- und Bachlandschaften mit ihren Auen. Mit dem Anstauen von Wasser entstehen neue Landschafts- und Naturräume, verbunden mit sehr günstigen Nahrungs- und Lebensbedingungen für Säugetiere, Wasservögel, Amphibien, Fischen und Insekten sowie wassergebundenen Pflanzen. Darüber hinaus trägt der Biber durch seine Fällungen von Bäumen zur Verjüngung von Auenwäldern sowie den Transport und Verbau von Weidenästen und –zweigen zur Vermehrung der Weide bei. Somit erfahren Fluss- und Bachlandschaften mit ihren Auen eine umfassende Ausweitung ihrer ohnehin schon hohen Arten- und Strukturvielfalt.

Zudem sorgen derartige Anstauungen für ein geregeltes Grund- und Schichtwassersystem, wovon auch angrenzende Flächen profitieren. Somit zählen durchaus Land- und Forstwirtschaft auch zu den Profiteuren des Bibers.

Nur nehmen die Bedrohungen des Bibers durch die zunehmende Zerschneidung und Versiegelung der Landschaft -u.a. durch Verkehrs- und Versorgungstrassen- sowie die Zerstörung von Feuchtgebieten, Gewässerausbau und intensive Gewässerunterhaltung stark zu. Etwa die Hälfte der aufgefundenen Biber im Land Brandenburg, sind laut Auskunft des hiesigen Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen.

Diese besorgniserregenden Entwicklungen bedürfen nach Auffassung des AHA nicht nur eines umfassenden Einhalts, sondern einer umfassenden, unverzüglichen Gegensteuerung. Dazu gehört der Stopp weiterer Landschaftszerschneidungen aller Art, Rückbau nicht benötigter Versiegelungen auf dem Lande und in den Gewässern, Zulassung von eigenständigen Renaturierungen in Fließ- und Standgewässern, Beseitigung von baulichen Hindernissen und damit Wiederherstellung der Durchlässigkeit der Fließgewässer, Schaffung von mindestens 10 m breiten Gewässerschonstreifen beidseitig der Gewässeroberkante, Rückkehr zu einer größeren Arten- und Sortenvielfalt in der Landwirtschaft mit einhergehender wissenschaftlich fundierter Fruchtfolge, Anbaukultur und Wiedererhöhung eines miteinander verknüpftem Flurholzsystems bestehend aus Achsen und Inseln im Grün- und Biotopverbund, Schaffung ausreichender Möglichkeiten zur Renaturierung einer brutal ausgekohlten Landschaft, Beförderung und Umsetzung der wissenschaftlicher fundierter Maßnahmen im Kampf gegen die fortschreitende Verockerung der Fließgewässer in Folge jahrhundertlanger brachialer Bergbaumaßnahmen sowie einer eng damit verknüpften vielfältigen, wissenschaftlich fundierten Umweltbildungsarbeit.

Darüber hinaus gilt es auch an der Stelle auf die enge Verknüpfung zum nachhaltigen Umgang mit dem Hochwasser hinzuweisen. So dürfte den politisch Verantwortlichen in Brandenburg die Forderungen zahlreicher Wissenschaftler und Organisationen nicht entgangen sein, dass flächendeckend und länderübergreifend bzw. bundesweit den Flüssen und Bächen verstärkt ihre Auen zurückzugeben sind, um zum einen wieder Hochwasserräume zurückzuerhalten und zum anderen Auenlandschaften wieder mehr Entwicklungsraum zu ermöglichen. Hierzu gehört unabdingbar der Biber als ein grundlegender natürlicher „Landschaftsgestalter“ mit dazu. Nicht der Biber ist das Problem, sondern das mehr oder minder weit vorgerückte Eindringen des Menschen in die Fluss-, Bach- und Auenlandschaften, um sie zu nutzen, zu „regulieren“ und nicht selten umfassend zu verbauen.

Daher darf es aus Sicht des AHA weder in Europa, noch in der Bundesrepublik und ihren Bundesländern, keinen einzigen Abstrich am strengen Schutz des Bibers geben !

Allein im Land Brandenburg bedarf es entsprechender, länderübergreifend bzw. bundesweit abgestimmter und koordinierter Maßnahmen in Sachen Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, der Umsetzung eines gemeinsam erstellten Konzeptes zum nachhaltigen Umgang mit Hochwasser sowie einer arten- und strukturreicheren, ökologisch orientierten Land- und Forstwirtschaft . Insbesondere zu nennen sind dabei in Brandenburg u.a. die Elbe, Oder, Neiße, Havel, Spree und Schwarze Elster sowie deren Nebengewässer.

Von daher ergeht seitens des AHA erneut die dringende Aufforderung an die Mitglieder des Landtages und der Landesregierung Brandenburgs unverzüglich aus der Biberschutzverordnung die Abschusserlaubnis zu entfernen, mit der flächendeckenden Rückgabe von Auen u.a. Lebensräume für den Biber und Überflutungsräume den Flüssen und Bächen zurückzugeben, damit obengenannte Maßnahmen zur Umsetzung kommen und zudem auch im EU-Mitgliedsland Polen die alternativlosen strengen Schutzmaßnahmen Einzug halten. Es ist erschreckend, dass ausgerechnet eine rot-rote Regierung derartig niedrigere Standards im Schutz der Biber orientiert. Somit fügt man dem Schutz von Umwelt-, Natur-, Landschaft und Klima massiven Schaden zu.

Dabei gehen u.a. mit der ungezügelten Zunahme von Bundesautobahnen und Straßen zahlreiche landwirtschaftliche Flächen verloren. Zudem engen diese Trassen zusätzlich den Bewegungsraum der Tiere ein und erhalten ihre öffentliche Resonanz bei Berichten über zunehmende Wildunfälle. Die tagtägliche bundesweite Flächenversiegelung schlägt mit etwa 66 ha und in Brandenburg mit durchschnittlich 3,2 ha zu Buche. Selbst der vom Umweltbundesamt für Brandenburg gesetzte Zielwert für den Zeitraum von 2017 bis 2020 von 1,3 ha pro Tag liegt noch in weiter Ferne.

Ferner sorgen fortschreitende Verarmung der landschaftlichen Kulturen von einst in der DDR 25 auf nunmehr etwa 5 – 6 Anbaukulturen für eine unverantwortliche Einengung der landschaftlichen und ökologischen Vielfalt. Der zunehmend fehlende Anbau von Humusmehrern wie Luzerne, Phacelia und Klee-Gras-Gemischen zerstören zudem durch fehlende Auflockerung der Boden zur Verfestigung dieser bei. Dies hat zur Folge, dass u.a. Wasser nicht mehr in den Boden eindringen kann und somit entweder die Bodenerosion oder Staunässe oder beides verursacht bzw. befördert. Zudem findet mit der Bodenerosion auch ein Abtrag von mit Mineraldüngern ausgebrachter Nährstoffe und mit Pestiziden belasteter Bodenbestandteile statt, welche letztendlich in Gräben, Bächen und Flüssen landen.

Für diese massiven Fehler, welche sich rasant immer mehr zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem entwickeln, trägt allein der Mensch die Verantwortung und nicht der Biber.